随着气温回升,各地春耕备耕工作正如火如荼地展开,农资市场也迎来了销售旺季。随着3·15国际消费者权益日的到来,农资市场的质量问题再次成为社会关注的焦点。近日,记者通过对业内专家以及湖南、吉林、山东、河北、河南、江苏等地的经销商和种植户进行采访,并对当前市场上典型的假劣产品进行梳理,希望广大经销商和种植户能够从中借鉴经验,炼就一双 “火眼金睛”,在农资交易的过程中精准识别各类假劣农资的“伪装”,守护好自身的利益。

1.氮肥产品冒充复合肥

售假分子进村售卖的化肥,往往是单质氮肥,但却冒充复合肥销售,谋取暴利。使用氮肥,在作物的生长前期觉察不到什么异样,甚至会觉得效果不错,但到了后期就会显现出肥力不足,届时很多农民就不会将问题归结到肥料上了。

2.螯合聚能肥,复合功能肥等

该忽悠肥料,制假者故意利用复合肥料标准规定中,氮磷钾养分用配合式标示的要求,注册数字商标(16-16-16)并印在肥料包装袋上,误认为是复合肥。

3.虚标肥料养分,傍尿素

目前,尿素北方市场用量大,前几年市场上以“晶体尿素、含硫尿素”肥料名称中带“尿素”字样出现,通过打击曝光后,现在忽悠团又盯上了这类产品,推出新概念在尿素养分含量做文章,包装上也进行了伪装,大家注意防范以下这些傍仿尿素。《尿素》国家标准GB/T2440-2017要求,养分单一氮(N)含量不低于45%,优等品≥46%。

偷换肥料养分概念,将“总养分”改为“总利用率≥46%”,虚假乱标示“控失增效剂≥46.4mg/kg”,误导农户认为是尿素的优等品。

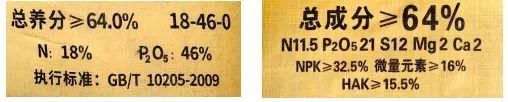

4.偷换肥料养分名称,张冠李戴

在中国市场上生产销售的国产肥料和进口肥料,产品包装必须要符合GB18382-2021《肥料标识内容和要求》国家强制性标准的规定,不合格包装产品禁止流入市场销售。

5.防范以“硫磷二铵”傍“磷酸二铵”

左图为规范合格包装,右图为违规包装。

6.打击傍知名企业产品

“目前市场上化肥种类繁多,以新产品、高科技、新型肥料产品等方式出现的化肥品种层出不穷。如智能控失肥、复合功能肥、碳酶聚控肥、全元素肥、纳米肥料等,这些产品在包装上都有一个显著的特点,即产品执行企业标准。”中国农资流通协会高级顾问、全国知名农资维权专家甘小明说,个别肥料生产企业,为谋取暴利不择手段,钻国家在放开企业产品标准监督管理上的漏洞,故意不严格执行现有的国家标准、行业标准生产肥料,而是以各种企业标准做幌子,生产不合格化肥。被不良生产企业、“忽悠团”所利用,也是农资执法打假的新难点。

“种了一辈子地,没想这次被假化肥坑了。”河南一位种植户向记者诉苦。去年,他购买了一批假冒某知名品牌的复合肥,结果庄稼长势差,产量大幅下降,损失惨重。像这样的案例并不少见,假劣农资已经成为农民增收致富的“拦路虎”。

湖南永州的一位经销商向记者揭露了当地肥料市场的乱象,当地市面上充斥着大量碳酸氢铵、氯化铵类的肥料,其成本价在40~50元/袋,然而售价却高达100~150元/袋。“这些肥料大多是从广西那边流入过来的,商家在当地设有仓库,每天开着十多辆车到农村进行转卖。就拿玉米来说,原本使用正规肥料,亩产能在1000多斤,可如今用了这些肥料后,亩产仅有七八百斤,甚至有的玉米还出现了绝收。这种现象已经持续了四五年之久。”一些商家还推出了促销手段,如买10包送1包,买40包送5包等活动。由于玉米价格低迷,每斤仅售一元,许多农民为了节省成本,纷纷选择了这种看似价格实惠的肥料。

吉林一位经销商表示,当地一些厂家对外宣称自家生产的掺混肥总养分能达到55%,还打着可订制肥料的幌子来吸引客户。可实际上,这些厂家却在暗地里玩起了“偷含量”的把戏。许多农民缺乏辨别假货的能力,满心期待着能为自家田地的农作物提供充足的养分,助力丰收,却不曾想落入了这些不良厂家设下的陷阱之中。不仅花了冤枉钱,甚至影响农作物的生长和最终产量。

假货成本低、利润高,导致正规农资产品在价格上毫无优势。江苏某经销商无奈表示:“我们卖一袋真化肥赚10块钱,假货却能赚50块,农民贪便宜,我们根本竞争不过。”

针对当前化肥市场中存在的乱象,甘小明呼吁化肥生产企业、销售单位及广大农民朋友们共同行动起来,加强行业自律,提高防范意识,确保农业生产安全。 甘小明表示,作为化肥生产企业,必须严格执行《产品质量法》《标准化法》等国家相关规定,严格按照化肥的生产标准、产品质量标准进行生产,严把产品质量检验关。化肥包装也必须符合国家强制性标准GB18382-2021《肥料标识内容和要求》的相关规定,不合格产品严禁出厂销售,以免流入市场给农业生产带来损失。 对于化肥销售单位,甘小明呼吁其要诚信经营。销售单位应严格执行《消费者权益保护法》《广告法》等国家相关规定,严格把关化肥的进货渠道,对化肥销售的全过程质量负责。正规渠道进货,与生产方签订好产品购销合同,并在合同中明确执行标准。同时,销售单位应建立进货验收制度,确保化肥来源可查;诚信经营,做好产品销售跟踪服务工作,与生产方保持信息沟通,共同为当地农业生产服务。 对于种植户,有七点建议。 一是要在当地选择有固定门店、有营业执照、信誉好、售后服务好的农资店购买肥料。 二是购买时要索要加盖农资门店公章的购货发票,并详细注明时间、数量、产地、规格、价格等信息,化肥名称、商标要完整写在发票上。 三是要保存肥料样品,以便出现纠纷时可作质量检测的证据。 四是不要贪图便宜购买低价肥料,以防上当受骗。 五是建议不要在网上购买化肥,以免出现产品质量纠纷时维权困难。 六是要购买标识齐全的肥料,注意查看包装上的商标、产品名称、执行标准、养分含量、净重、厂名厂址、电话等信息。 七是遇到假劣化肥出现肥害时,要及时到当地农业部门投诉反映,并邀请农业专家到田间调查情况,及时采取补救措施,减少损失。 农资打假,刻不容缓!农资打假是一场持久战,关乎农业的稳定发展和农民的切身利益。只有各方齐心协力,持续发力,才能彻底清除假冒伪劣农资这颗“毒瘤”,让农民用上放心的农资,为农业生产保驾护航,真正守护好农业生产根基。

发表评论 取消回复